会社情報

事業紹介

IR情報

サステナビリティ/ESG

三井不動産グループでは、ロゴマークの「&」に象徴される「共生・共存」「多様な価値観の連繋」「持続可能な社会の実現」の理念のもと、グループビジョンに「&EARTH」を掲げています。街づくりを通して、人と地球がともに豊かになる社会に向けた取り組みをお届けしてまいります。

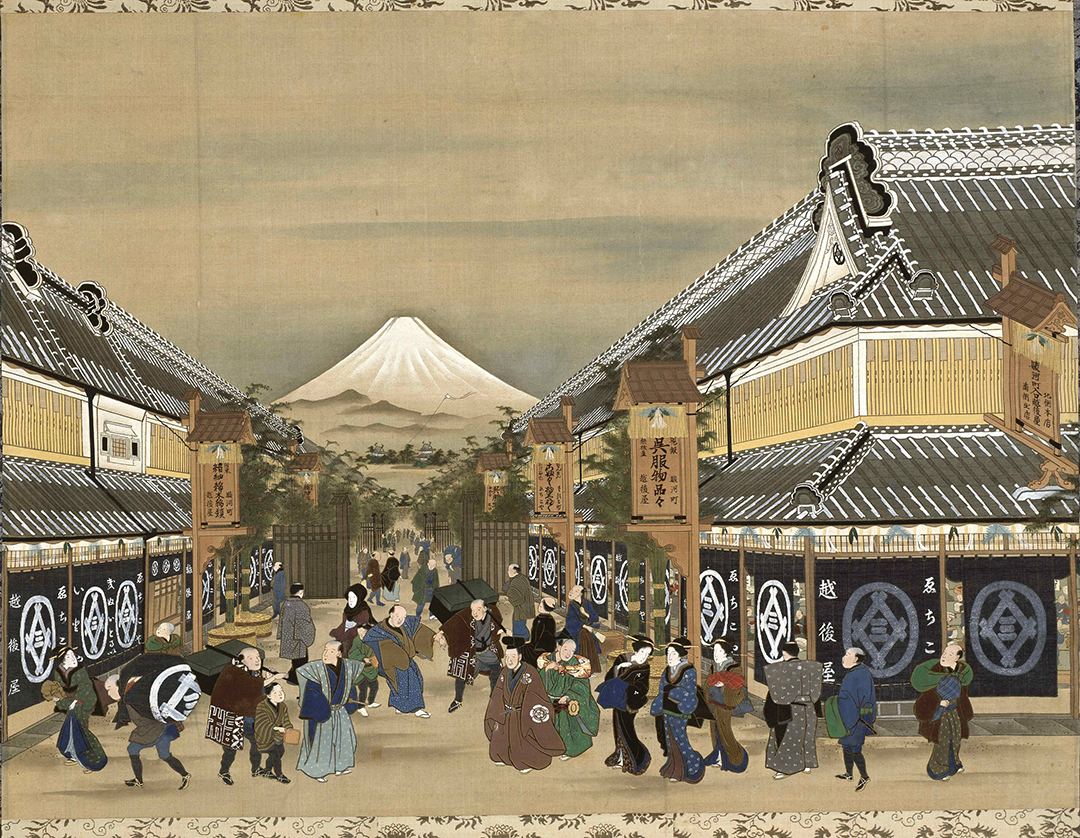

今回は、三井不動産や地元団体等と連携し、様々な活動を展開する、一般社団法人日本橋室町エリアマネジメントの取り組みに注目。日本橋とともに歩んできた歴史や、「人と人、人と自然のつながりを大切にしていた江戸時代の人々の共生の精神を今に伝え、日本橋ならではの新しいスタイルを創造し、発信するまちへ」をテーマとした夏のシーズンイベント「ECO EDO日本橋」に込めた思いをご紹介します。

「五街道の起点」としての日本橋

日本橋に江戸時代から根付く「循環型社会」

「賑わう街」日本橋の変遷

COLUMN 名橋「日本橋」保存会 会長 中村 胤夫会長からのメッセージ

共生の精神を伝え、新たなスタイルの発信のために

ECO EDO 日本橋~五感で楽しむ、江戸の涼~

一般社団法人日本橋室町エリアマネジメントについて

浴衣で涼しい夏を体感「日本橋ゆかたステーション」/「ゆかたワークデイ」

「晴れたら打ち水!日本橋」で江戸時代の生活の知恵を体験

毎年恒例のフォトスポット、夏を奏でる江戸風鈴のトンネル

フルーツからキャラメルまで…日本橋かき氷フェスティバル2025

日本橋は五街道の起点として、日本各地から人・もの・ことが集い、街として常に新しい風を取り入れながら進化を続けてきました。企業や商店、人が互いに尊重・連携する「共生」のコミュニティが根付いています。

「日本橋の主役は人」と言われる所以は、江戸時代から続く歴史と文化を受け継ぎながら、多くの人々が集い、新しい文化やビジネスを生み出す場所として進化し続けていることにあります。

日本橋では、江戸時代から町人文化が発達し、「日本の中心」として商業・金融・町人文化の要所となり、世界有数の賑わいを誇ってきました。

サーキュラーエコノミーとして注目されている資源循環の仕組みは、実は江戸時代から日本橋に定着しています。環境省によると、江戸には1000ものリサイクルショップが存在したと言われ、無駄のない洗練された都市生活が営まれていました。

例えば着物は、細長い一反の布から、前身ごろ、後ろ身ごろ、衿、共衿、袖、衽(おくみ)などの部分を無駄なく仕立てていました。着古した着物は、寝間着、おむつ、下駄の鼻緒、雑巾などに生まれ変わります。最後まで使い古した上で、かまどや風呂釜の燃料としても活用されていました。燃やして出た灰も肥料として役立てられていたのです。

江戸時代以降、日本橋は関東大震災や東京大空襲などの災害に見舞われながらも、高度経済成長期などに支えられ、1960年代には賑わいを取り戻しました。しかしながら、バブル崩壊後にはその勢いが失われ、日本橋の商業地としての活気も後退していきました。

日本橋の住民や老舗企業、商店もこのような日本橋の状況に危機感を抱くようになり、地域一体で日本橋の賑わい醸成を企図した様々な取り組みを展開する動きが出始めました。

私は50年以上日本橋に関わり、日本橋を「第二の故郷」と呼んでいます。会長を務める名橋「日本橋」保存会は、1968年(昭和43年)に首都高速道路の橋上架設という問題意識から発足しました。当時の高架の圧迫感から「橋が泣いている」と地元が立ち上がり、「いつか解決したい」という長年の願いが今、地下化として実現に向かっています。地元の人々の誇りと情熱が原動力となり、毎年7月の名橋「日本橋」橋洗いには地元町内会や周辺企業含め、1,800人近くが集まるなど、街の環境美化にも繋がっています。

2008年8月、地球温暖化問題や、当時の環境大臣が提唱した「クールビズ」を背景に、「ECO EDO日本橋」を立ち上げました。日本橋には、江戸時代から「自然との共生」や「人と人との思いやり、つながり」といった価値観が息づいています。その良さを現代に再発信すること、そして今日の「サステナビリティ」や「SDGs」が、実は江戸時代から日本橋に当たり前に存在していたことを示す思いが込められています。

江戸時代は電気がなく、自然活用の知恵が生活に根付いていました。私たちはその知恵を現代に取り入れ、「打ち水」や「浴衣着用」など、五感で涼を感じるイベントを展開しています。これらは単なる行事ではなく、打ち水や浴衣のように、自然と共生する江戸の知恵の結晶です。 この街の魅力は、古き良きものと新しいものの融合にあります。「日本橋の主役は人」一体感がこの街の強みです。よそには真似できない日本橋らしさを体感し、何かを学び取ってほしいですね。ぜひ気負わず、ほんの少し「おしゃれして」この街を訪れてみてください。

日本橋に根付く「循環型社会」「共生」の精神を根底に据えながら、地域一体で賑わいを醸成する取り組みのひとつが「ECO EDO 日本橋」です。名橋「日本橋」保存会や地元団体、三井不動産などが中心となり、2008年に始まりました。

「人と人、人と自然のつながりを大切にしていた江戸時代の人々の共生の精神を今に伝え、日本橋ならではの新しいスタイルを創造し、発信するまちへ」というテーマで、17年間継続しています。

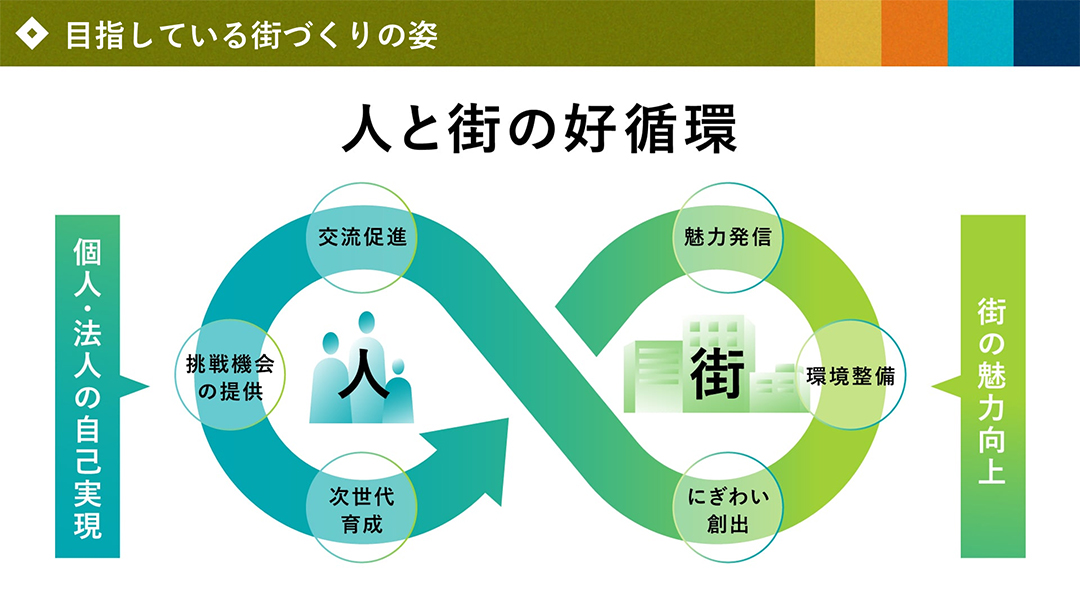

日本橋室町エリアマネジメントは、「街の賑わいづくりを通じた人の繋がりづくりに貢献する」という考えと、ECO EDO 日本橋の「循環型社会」「共生」の精神が合致したことから、現在ECO EDO 日本橋の主催者として活動しています。

ECO EDO 日本橋の元来の思想である「人と人、人と自然のつながりを大切にしていた江戸時代の人々の共生の精神を今に伝え、日本橋ならではの新しいスタイルを創造し、発信する」ことを目指しています。

江戸時代に盆踊りなどに揃いの浴衣で出かけることが流行したり、歌舞伎役者が舞台で着た衣装を庶民が真似たりしたことで、浴衣文化が花開いたと言われています。また、古典的な浴衣には紺地と白地が多く見られますが、白地の浴衣は真夏でも涼しく着用出来るだけでなく、目にも涼やか。紺地の浴衣は紺色に染めるための「藍」の香りを虫が嫌うことから、外出時に重宝されました。

ECO EDO期間中は、浴衣で飲食・風情・涼体験を楽しんでいただけるコンテンツが多数用意されていることに加えて、浴衣で参加すると特典が受けられたりする連携コンテンツもあります。

江戸時代から俳句に詠まれたり、浮世絵に描かれたりと、涼をとる手段として普及してきた打ち水。夏の暑さを和らげることはもちろん、道の土埃を鎮める効果もあります。お客様を招く際に玄関先や道に水を撒くことで、心地よく迎えられるというお清めやおもてなしの気遣いもあったと考えられています。

打ち水は「気化熱」を活用した暑さ対策です。地面に水を撒くと、水が蒸発する時に地面の熱を奪い、温度が下がって涼しく感じます。朝や夕方が特にお勧めで、環境省によると、日中の打ち水では、気温が下がらなくとも体感温度は1.5度程度下がると言われています。

江戸時代にガラス製の風鈴が庶民の間で人気を博し、涼やかな音色は夏の風物詩として定着しました。それ以前は大名や豪商の間では珍品として重宝され、「風琴」と呼ばれて屋敷に飾られていました。風鈴の音色は、魔除けや疫病払いの意味合いも持っていたと言われています。

期間中に「森の風鈴小径」と「コレド室町テラス けやき広場」に飾られる江戸風鈴は、その名の通り江戸時代から伝わる技術を受け継いで制作しているガラス製の風鈴で、一つとして同じ風鈴はありません。

2014年に設立された日本橋室町エリアマネジメントは、「日本橋の主役は人」という古くから日本橋にある考えに基づき、常に賑わう街へと発展させたいという企業や商店の思いをきっかけに発足しました。

日本橋室町エリアマネジメントは、地元の方々にも団体に参画いただきつつ、三井不動産及び三井不動産ビルマネジメントを事務局員として、様々な活動を展開しています。

日本橋室町エリアマネジメントの主な活動には、①街の賑わいづくりを通じた人の繋がりづくりを目的とする「シーズンイベント」、②次世代育成やD&Iといった社会課題に地元企業や地元団体とともに取り組む「コミュニティづくり」、③清掃活動や防災活動など、街全体が清潔で安全に過ごせるための「環境づくり」があります。

イベント期間中は、浴衣の着付け・レンタルサービス「日本橋ゆかたステーション」をエリア内の連携店舗(3カ所)で提供しています。浴衣を購入できる店舗もあり、浴衣で来場された方やご購入された方には嬉しい特典のご用意もあります。手ぶらで来場しても、浴衣を着て気軽に街歩きを楽しめます。

また「ゆかたワークデイ」として、ワーカーが浴衣を着て働くことで、勤務時間も退勤後も涼しく過ごせる、新しい夏の働き方も提案しています。いつもと違う空気の中で会話や発想が生まれ、特別な一日を過ごせそうです。

水をまいて暑さを和らげる、江戸時代から伝わる生活の知恵である「打ち水」。近隣オフィスビルの消費期限が迫った防災備蓄用の水を活用して、エコに実施します。仲通りに柄杓と桶を設置され、どなたでも気軽に楽しむことができます。

日本橋にお勤めの方や来訪者も参加できる体験型イベントで、浴衣で楽しむのにもぴったりです。伝統的な夏の風物詩で涼を体験してみませんか。

長年続く日本橋の夏の象徴的なイベントであり、今年はさらにパワーアップして実施します。福徳神社から福徳の森へと続く「森の風鈴小径」とコレド室町テラス1階「けやき広場」に、約250個の江戸風鈴がトンネル状に装飾されます。目と耳で涼を体感できるスポットです。

夜間はライトアップも実施され、幻想的な空間を演出しています。金運のご利益で知られる福徳神社のシンボル「芽吹きマーク」が入った短冊付きの風鈴や、「けやき広場」に隠されたレア風鈴「七福神」も隠れており、開運祈願要素も楽しめます。

3日間限定で日本橋の老舗や各地の名店のかき氷が一堂に集結する、毎年好評の企画です。コレド室町テラス大屋根広場で開催され、定番のフルーツ系から、個性あふれる焦がしキャラメル風味までさまざまな味が楽しめます。

三井不動産の日本橋街づくり推進部では、一般社団法人日本橋室町エリアマネジメントと連携しながら、日本橋エリアの街づくりにおける方針の策定や、「ECO EDO日本橋」などの各種イベントの推進をしています。今回は、日本橋エリアの活性化に取り組んできた菅又瞳、中﨑恵未、岡村果林の3人に、活動の経緯や大切にしている価値観、多様な関係者との連携について聞きました。

菅又:2019年に三井不動産へキャリア入社し、最初は法人向けのオフィスリーシングを担当していました。2023年に日本橋街づくり推進部へ異動し、異動に伴い日本橋室町エリアマネジメントの事務局にも参画しています。

中﨑:2017年に三井不動産ビルマネジメントへキャリア入社し、プロパティマネジメント業務、新規事業開発に携わりました。2022年からは日本橋エリアマネジメントグループに所属し、異動に伴い日本橋室町エリアマネジメントの事務局業務も担当しています。主に「ECO EDO 日本橋」や「SAKURA FES NIHONBASHI」といったエリア活性化イベント、D&Iイベントのような社会貢献、地域貢献イベントの企画・運営、日本橋へMICEを誘致する団体「DMO TOKYO NIHONBASHI」の事務局運営など様々な業務を担当しています。

岡村:2014年に三井不動産ビルマネジメントへ一般職として入社し、経理部で会計業務、受託事業推進本部でビルに関する会計レポートや請求関連の業務に従事しました。2023年に業務職へ転じ、日本橋エリアマネジメントグループへ異動しました。現在は日本橋室町エリアマネジメントの業務に関わっており、当初は「DMO TOKYO NIHONBASHI」の立ち上げを担当しました。昨年からは「SAKURA FES NIHONBASHI」や「日本橋イルミネーション」など、シーズンイベントを中心に活動しています。

菅又:日本橋室町エリアマネジメントは、2014年10月に設立された一般社団法人です。設立のきっかけは再開発に伴い整備された「江戸桜通り地下歩道」です。イベントが開催できる公共空間及び、デジタルサイネージの管理や、イベントスペース活用を通じた地域活性化をベースに活動が始まりました。

活動は大きく3つあり、①季節ごとのシーズンイベント、②コミュニティづくり、③安全・安心を支える環境づくりが柱となっています。事務局は、三井不動産や三井不動産ビルマネジメントの社員を中心に、町会の方々も理事として参画いただき、現在は約15名の組織体制で運営しています。

中﨑:「ECO EDO 日本橋」は2008年に始まったイベントです。もともとは地元の団体である名橋「日本橋」保存会さんと三井不動産が共催するかたちでスタートしました。このイベントは、日本橋の“江戸の循環型社会”という価値観を背景に、環境にやさしく、涼を感じられる夏の過ごし方を提案することを目的にしています。2022年頃から日本橋室町エリアマネジメントが共催団体として正式に加わりました。

岡村:日本橋室町エリアマネジメントが共催に加わったことで、参加の間口が広がった点は大きなメリットです。私たちは一般社団法人という立場上、地元の店舗や飲食店、企業など、さまざまな方とフラットにつながりやすいんです。そのため、街ぐるみでのイベントづくりがしやすくなりました。

また、コロナ禍を経てイベントが再開されたタイミングでもあり、「まちを一緒に盛り上げよう」と機運が高まっていたことも、共催に踏み切る後押しになったと思います。

中﨑:今では「五感で楽しむ、江戸の涼」をテーマに、例えばかき氷や打ち水、風鈴や浴衣など、見て・触れて・味わって楽しめる体験型コンテンツを展開しています。エリア外から訪れる方にも日本橋の魅力を感じていただけるイベントになってきたと感じています。

岡村:地元団体の名橋「日本橋」保存会さんや、企業・商店の皆さんのご協力があったからこそ、ここまで続けられたと思います。こちらからイベントのご相談をすると「それなら、あそこがいいんじゃない?」と街の方々がつないでくださることもあるんです。そうやって輪がどんどん広がっていると思いますね。

菅又:良いものは残し、見直すべき点は改善することの積み重ねが継続のカギだと感じています。たとえば今年は風鈴スポットを強化し、かき氷フェスも定着しつつあります。また、参加企業や老舗の皆さんと日常的にコミュニケーションを取り、いただいたフィードバックを次の企画に活かすようにしています。

岡村:たとえば夏に開催される「日本橋かき氷フェスティバル」では、日本橋料理飲食業組合の青年部「三四四(みよし)会」に所属する店舗が参加しています。肉鮮問屋佐々木さんが「日本橋氷菓店」という名前で出店されたりしています。

また「夏のわくわくキッズフェス in 日本橋」という子ども向けの夏イベントでは、三井住友信託銀行さんや岡三証券さん、日本橋三越本店さん、福徳神社さんなど日本橋に在籍する多様な企業や団体にご参加いただいています。企業さん側もCSRの一環として自社内でワークショップを独自に開催されていることが多いんです。そういった活動を自社内だけでなく日本橋エリア全体で一緒に行うことで、より訴求力が高まるという点にメリットを感じてご参加いただくことが多いです。「地域と関わっていきたい」と考えるプレイヤーの方々が多く、自然と共創の輪が広がっていっていますね。

中﨑:さらに、今年初めての試みとして、東レさんともコラボレーションしました。東レさんは、「サマーシールド」という高性能な素材があるのですが、BtoBがメインの企業なので、BtoCへの訴求に課題を感じていらっしゃったんです。そこで、我々のECO EDO 日本橋の人気コンテンツ「日本橋かき氷フェスティバル」で「サマーシールド」を使った日傘やパラソルを体験したり、日傘の販売ブースを設けるコラボを実施したところ、非常に好評でした。こういった形で日本橋に在籍するの企業が日本橋のエリアイベントへ参画する取り組みもどんどん続けていきたいですね。

菅又:日本橋は五街道の起点であり、江戸時代から多様な人々が出入りしてきました。町人文化が根付いた地域として、今もその精神を引き継ぎながら、多様な人々と共に街を変化・進化させています。三井不動産が大切にしている「共創」の精神にも通じており、古くからある文化を継承することが街のブランディングにもつながっていると考えています。

ここ10年で日本橋は大きく様変わりしました。かつてはオフィス街としての色が強かったのですが、今はミクストユースの街づくりが進み、商業施設もでき、住む方も増え、もちろん働く方もいて、いろんな方が集まる街になりました。週末には20〜30代のカップルなど若い方も増えて、コレド室町/コレド日本橋もにぎわい、文化を引き継ぐことができていると思っています。

菅又:2025年4月、新たに一般社団法人日本橋リバーウォークエリアマネジメントが発足されました。首都高速道路地下化と日本橋の川沿い再開発を繋ぎ一体的な街づくりを推進する役割を担っています。室町や八重洲と連携し、エリア全体でイベントが連動する可能性もあります。1.2kmにわたるオアシスのような空間を生み出すことで、若い方やインバウンドの観光客の方々にも新たな日本橋の魅力を伝え、世界的にも注目される街になるとよいと思います。

中﨑: 多様なプレイヤーのみなさんとシビックプライドを共有しながら、新たな価値を取り入れ、世界から選ばれる街にしていきたいです。

日本橋で働く方々は、勤務後すぐに街を離れることが多いため、オフの時間にも日本橋エリアを楽しめるような仕掛けを増やしていきたいです。ナイトコンテンツの強化や首都高速道路の地下化による景観の変化にもご期待ください。

岡村:10年前と比較すると若い方も含めて様々な方が訪れてくださる場所となってきていますが、これから開発が進むことで更に多くの方が朝から晩まで楽しめる空間にしていきたいですね。

三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「&マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。