会社情報

事業紹介

IR情報

サステナビリティ/ESG

今年の2月、日経平均株価が34年ぶりに史上最高値を更新しました。私は、かつてのバブル期における絶頂と崩壊、そして「失われた30年」を実体験した人間として、この歴史的な節目を目の当たりにし、時代の大きなうねりと潮流の変化を感じています。

この時代の転換点において、今春、当社グループは新たな「グループ経営理念」とグループ長期経営方針「& INNOVATION 2030」を公表しました。これらの策定にあたり、この1年間、私は、社長として投資家の皆様をはじめとするさまざまなステークホルダーとの意見交換の機会を得てまいりました。特に、今回の長期経営方針は、当社をずっと支えてくださっている長期投資家の皆様からこれまで頂戴してきたたくさんの貴重なご意見等を踏まえ、どうすれば中長期にわたって当社グループの企業価値を最大化できるのか、経営会議や取締役会で議論を重ね、最適解を導き出したものであり、いわば長期投資家の皆様とともにつくり上げた長期経営方針であると自負しています。

私は、この新たな長期経営方針とともに、当社グループ、そして日本の力強い未来を、皆様と一緒に築いていきたいと思います。「さあ、街から未来をかえよう」

2018年5月に公表した⻑期経営⽅針「VISION 2025」のもと、当社グループは、これまで都心で8つの大型ミクストユース開発やNYハドソンヤードに代表される大型プロジェクトを完成させ、業容をグローバル規模で拡⼤し、コロナ禍を乗り越え、目標にむけて着実に成⻑してきました。株主還元方針においては、安定配当と継続的な自社株買いの組み合わせによる「総還元性向」を掲げ、その水準も当初35%から2021年度には45%に強化してまいりました。

一方、想定外の為替変動、欧米における急激なインフレと利上げ政策、欧米の不動産売買マーケットの停滞、東京ドームなど優良な投資案件を想定以上に獲得できたこと等によって、バランスシートは当初想定していた水準を超えるなど、BSや効率性においては未だ課題が残ると認識しています。

外部環境に⽬を移すと、世界は、⼤きなパラダイム転換を迎えています。地政学リスクの⾼まり、インフレ社会と⾦利のある世界への転換、為替変動、新しいワークスタイルの定着、生成AIの急成長、気候変動への対応など、これからも一段と激しい環境変化が予想されます。

⽇本では、企業の賃上げ状況や物価⽬標の達成状況を踏まえ、⽇銀がマイナス⾦利を解除し、異次元の⾦融緩和政策からの転換がいよいよ始まりました。永らく続いたデフレの時代は、付加価値が正当に評価されず、人々の心も委縮し、イノベーションが起きづらい環境でした。しかし、今、日本はようやくこのデフレから脱却し、新たなイノベーションが起きる時代へと大きく転換していこうとしています。

では、これら外部環境を、当社グループはどのように捉えるべきでしょうか。

私は、これからの時代は、私たち三井不動産グループにとって非常に大きなチャンス到来であると考えています。それはまさに、付加価値が正当に評価される時代であり、付加価値の創造において圧倒的な力を有する当社の存在意義がより高まっていくものと確信しています。

世の中が大きく変革を遂げようとしている今、私たちがこの先も新たな価値創造を続けていくためには、現状に安住することなく、これまでの意識を変え、自らを変革し、進化させていく必要があります。

そこで、私は、あらためて当社グループの原点を見つめ直し、これまでの経営理念を再定義し、その理念のもとで私たちが果たしたい使命を3つのMISSIONに纏めました。地球の未来を想い、イノベーションにより燦然と輝き、人々に感動を提供し、幸せにする、ということを表しています。(統合報告書2024 P.005参照)

また経営理念を凝縮し、私たちが進む方向性を示すメッセージも新設しました。

それが「さあ、街から未来をかえよう」という新しいコーポレートメッセージです。不確実性が高く、先行きの見通しづらい社会において、より良い未来に向け、変化を恐れず、さまざまなステークホルダーとともに、街から「未来をかえていく」という強い想いを込めました。(統合報告書2024 P.005参照)

さらに、今回の経営理念の策定と併せて、これまでのマテリアリティを見直し、経営会議や取締役会での議論を経て、新たに「GROUP MATERIALITY」を策定しました。当社グループが重点的に取り組む具体的な課題を6項目に絞り込み、非財務KPIも設定し直しています。(統合報告書2024 P.039参照)

経営理念とマテリアリティは、当社グループの企業活動の根幹となる最も重要な概念です。先人たちから受け継がれてきたDNAを全社員で再確認し、将来に向けた私たちの使命、そして重点課題を明確にすることで、新たな時代の三井不動産グループへと進化してまいります。

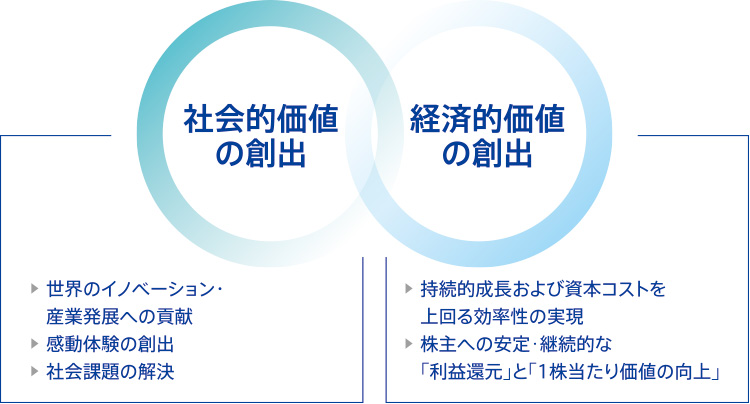

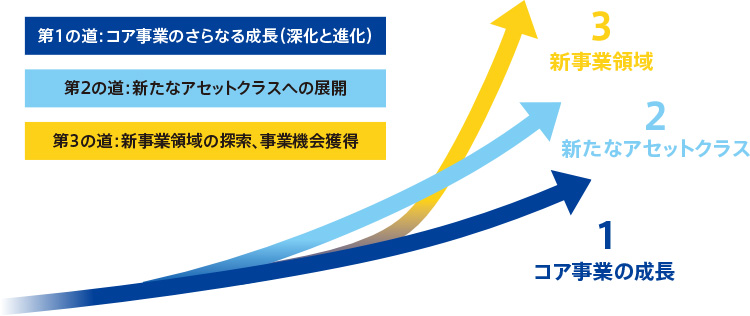

そして、この経営理念とマテリアリティに基づき、私たちが、次の時代にむけて、将来のありたい姿を「妄想」し「構想」へとつなげて「実現」していくことを目指し、この先も社会に対する新たな価値創造を続けていく企業としての方針を定めたものが、この「& INNOVATION 2030」です。2030年度前後における当社グループの「ありたい姿」を「産業デベロッパーとして社会の付加価値の創出に貢献」することと位置付け、それを実現する事業戦略として「三本の道」を通じた成長の実現と、財務戦略として「成長・効率・還元」を三位一体で捉えた経営の推進に取り組んでまいります。

当社グループはこれまで、ハードとしての不動産開発だけでなく、「場」や「コミュニティ」の提供を通じ、企業や社会、それを構成する人々の英知を結集させることで、ライフサイエンスなどの産業をサポートしてまいりました。

私はこの立場を「不動産デベロッパー」の枠を超えた「産業デベロッパー」と表現していますが、2030年度前後には、この産業デベロッパーとしての姿を進化させ、日本の産業競争力の強化・新産業の創造を通じて、新たな社会的価値と経済的価値の創出を両輪で実現していきたいと考えています。

“ありたい姿”の実現にむけて取り組む事業戦略は、大きく三本の道で構成しています。当社グループは、これからの時代において、既存の不動産領域における成長戦略に加えて、不動産領域を超えた新事業領域でのビジネス機会の獲得を目指す、という「両利きの経営」を実践していきたいと考えています。

1.「市場からのデカップリング」

デカップリングとは「差別化等を通じ、外部環境に関わらず、高い収益性を実現すること」です。都心のミクストユース開発や高価格帯の分譲住宅の実績からもおわかりいただけるかと思いますが、当社グループは、各アセットの競争優位性に加え、それまで市場に存在しなかった付加価値の高い商品やサービスを創出し、お客様にご提供することで、市場に新たな需要をつくり出し、デカップリングを実現する力を持っています。

インフレ時代におけるトップラインの伸長は、まさに付加価値の提供とそれを正当に評価する需要があってこそ実現できるものですが、当社グループは、アセットの総合力やミクストユース化をもって、街づくりにおける新たな付加価値を創造し、新たな需要を喚起していくことで、これからも安定・継続的な収益・利益の拡大を図ってまいります。

例えば、先般、事業予定者に選定された「築地地区まちづくり事業」は、築地の歴史を踏まえたうえで、水都東京を再生し、感動・交流・イノベーションをもたらし、そして何より都民から愛され、世界中から人々が集まる、次の100年の社会を見据えた「未来をかえる」街づくりです。ぜひこれからの当社グループの価値創造にご期待いただければと思います。(統合報告書2024 P.037参照)

また、「三井不動産グループネットワーク」の強化も大変重要なテーマです。各アセットごとのサービスがシームレスにつながるような一つのネットワークを確立することで、私たちの大切なお客様に対する新たな需要の創造につなげていきたいと思います。

2.「開発によって創出した付加価値の顕在化の加速」

冒頭の振り返りで、私は「当社の課題は効率性の改善」と申し上げましたが、これからの時代において、当社グループは、物件保有による安定的な賃貸利益に加え、より高い効率性の実現を目指し「インカムゲイン・キャピタルゲイン・マネジメント」のビジネスモデルのサイクルを加速させていく必要があると考えています。さらには、大規模開発においても、事業着手の段階から機関投資家などの第三者資金を積極的に活用し、事業の効率性の向上に努めていきたいと思います。

なお、将来にわたって付加価値の顕在化を維持し続けていくためには、資産回転を加速させる一方で、新たな事業機会の獲得も大変重要なポイントとなりますが、その点、当社グループは、既に2030年度までの主要なプロジェクトだけで約1兆円の投資案件を擁しており、そこから生み出される新たな付加価値は約5,000億円にも上る想定です。

このように、開発による高付加価値の創出と顕在化のサイクルを通して、将来にわたり継続的な資産入替によるポートフォリオの強靭化とサステナブルで安定・継続的な売却益を実現することが可能であると考えています。

3.「海外事業の進化・深化」

NYマンハッタンのハドソンヤードで竣工した2棟のトロフィーアセットによって、当社の海外事業の岩盤となる賃貸利益は一段と強化されました。またこの数年間で、当社グループは、北米を中心として、数多くの賃貸住宅やラボ&オフィスを開発しており、投資家向け分譲のシーズ物件を順調に積み上げてまいりました。当社グループの今後の海外事業展開は、稼働物件の増加に伴うインカムゲインの享受に加え、売却による開発付加価値の顕在化フェイズへと移行していくことで、資産回転を重視した事業展開へと切り替えていきたいと思います。そして、売却にあたっては、キャピタルゲインを最大化すべく、国内外の金利の動向、投資マーケットの動向を注視し、ローカルマーケットの売り時、買い時をスマートに判断して対応してまいります。

1.「スポーツ・エンターテインメント事業」

私たちは、コロナ禍を経て、スポーツをはじめとするリアル価値の強さをあらためて実感しました。世の中のデジタル化が進めば進むほど、人々はデジタルでは得られない「感動体験」や「五感で感じるリアル体験」により高い付加価値を見いだしていく時代となっていきます。私たちは、このような時代を先読みし、東京ドーム社をTOBしたほか、ドーム社の持つスタジアム運営のノウハウを活かして秩父宮ラグビー場の建替事業を獲得。船橋ではアリーナ事業も手掛けるなど、スポーツ・エンターテインメントを活かした街づくりを重点テーマの一つとして推進しています。

そして、今年度より、商業施設事業とスポーツ・エンターテインメント事業を統合した本部を設立しました。当社グループは、両事業の連携を通じた新たなシナジーの創出によって、他社にはない当社独自の強みと競争優位性を獲得していきたいと考えています。

2.「ラボ&オフィス事業」

世界の人々は、コロナ禍におけるワクチンの早期開発を経て、テクノロジーとバイオメディカルの融合を目の当たりにし、イノベーションこそが未来を切り拓く道であることを再認識しました。これからの時代、グローバル規模でライフサイエンスの取り組みがますます重要性を増していくことは明らかです。また、日本が世界に伍して戦える産業の一つが、このライフサイエンス領域です。

当社グループは、日本のライフサイエンス領域の発展に貢献していくことを目指し、2016年以降、日本橋を中心に、「コミュニティの構築」と「場の整備」を通して、ライフサイエンスイノベーションの創出を促すエコシステムの構築に取り組んでいます。例えば、世界のライフサイエンス拠点には必ずコミュニティがあり、それを司る団体がありますが、当社はアカデミア有志と連携して、日本橋に一般社団法人LINK-Jを設立。ライフサイエンスコミュニティのプラットフォーマーとしての地位を確立しています。また当社は、日本でいち早く都心近接型の研究所兼オフィスである「賃貸ラボ&オフィス」の開発を推進しています。既に欧米では、何年も前からライフサイエンスの研究環境は変化しており、従来「郊外・クローズド・保有」型であった研究施設は、今では「都心・オープン・賃貸」型が主流となっています。例えば、ボストン・ケンブリッジエリアではライフサイエンス系企業の集積が進展し、そのほとんどが賃貸ラボ&オフィスです。

このラボ&オフィスの特徴は、リモートワークに適さずワーカーの出社率が高いことから、稼働率が高く安定したアセットクラスとして認知されている点であり、米国では、近年、賃貸ラボ&オフィスの供給量が急増している状況です。

以上のようなグローバルな動きを捉え、当社グループはあらためて「賃貸ラボ&オフィス」を次の成長の種と位置付け、国内外でさらに大きく展開してまいります。そして研究開発環境の課題解決に貢献し、新たな需要の取り込みと新たなマーケットの創出を目指してまいります。

3.「データセンター事業の強化をはじめとするさらなる事業ウイングの拡大」

昨今の社会の急速なデジタル化に伴い、成長が期待されるデータセンターですが、このアセットは、当社グループの強みである商業施設や物流施設との親和性が高く、同業他社と比較しても、当社のノウハウを活かしながら競争優位性を強く発揮することが可能です。

このほか「太陽光発電」や「洋上風力事業」に加え「学校施設」など、時代のニーズを的確に捉えた事業展開にも着目し、さらなる事業ウイングの拡大につなげていきたいと思います。

この第3の道は、将来の新たな収益の柱となり得る、不動産を超えた新領域の開拓を目指すものです。これまで、当社グループは、80年以上にわたるさまざまな事業展開を通じて多種多様な顧客基盤を構築しており、その関係性は、家主とテナントのような間柄を超越し、共同事業や共同研究を行うような厚み・深みのある強固なリレーションへと成長しています。

そこで、まず当社は、この「顧客基盤の強み」を最大限に活用し、従来の不動産デベロッパーの枠を超えたネットワークを構築し、「場」と「コミュニティ」の展開メニューを拡充してまいります。

例えば、具体的な取り組みの一つが「宇宙」です。当社グループは JAXAをはじめとする産官学有志とともに宇宙ビジネス共創プラットフォーム「クロスユー」を設立し、既に活動を開始しています。クロスユーは日本橋エリアにて2つの宇宙ビジネス拠点を運営し、宇宙ビジネス関連のプレーヤーに「場」と「コミュニティ」を提供。その会員数は、活動開始1年間で252まで拡大しており、国内最大級の宇宙ビジネスコミュニティとして日本橋を拠点に活動中です。宇宙開発は裾野が広く、モビリティ・グリーンテック・ロボティクス・データサイエンス・ライフサイエンスなど多岐にわたる産業が関与しており、今後の関連ビジネスや市場規模の拡大が期待できる分野です。当社グループは、これからも、日本の宇宙ビジネス領域の発展に貢献してまいります。

私たちは、このような形を通して、次世代の日本の産業を牽引していく新産業分野を見極め、自らがプレーヤーとして投資を実行することなども含めて、将来の新たな収益の柱を育てていきたいと考えています。

そして、この取り組みを本格化するための体制として、今般、新たに「イノベーション推進本部」を新設し、資金面では2030年度までにM&A投資枠4,000億円以上、スタートアップ出資枠1,000億円以上を設定しました。

当社グループは、今回の経営方針の期間を通じて、有望な新産業分野を探索し、そこに人や資金といった経営資源を投入し、産業デベロッパーとして、日本の次世代の成長産業とともに当社グループの新たな成長の絵を描いてまいります。

続いて、“ありたい姿”を実現するための財務戦略をご説明します。資本市場に生きる当社が、街づくりという価値創造を通じて、これからも未来を創り続ける企業であるためには、社会的価値の創出だけでなく、しっかりと経済的価値を高めていくことで、投資家の皆様のご信頼を勝ち取っていくことが不可欠です。

そして、そのためには、投資家の皆様からお預かりした「資本の効率的な活用」と、それを前提とした「持続的成長」、および成長に伴う「株主還元の拡大」、すなわち「成長・効率・還元」を三位一体で捉え、それらを安定・継続的に維持向上させていくことが、投資家の皆様の共通の想いであり、企業価値を最大化する道である、との考え方に至りました。

1.成長性の向上

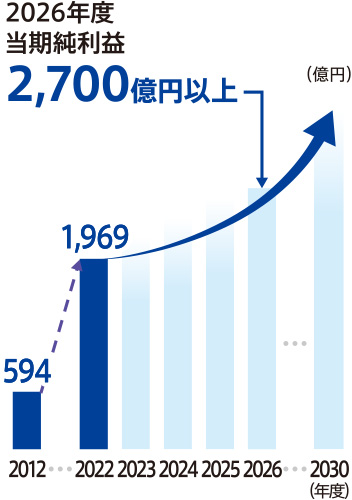

「成長性」につきましては、先ほどご説明した事業戦略における各施策を着実に遂行していくことで、安定・継続的な「利益成長」と「キャッシュ創出力の拡大」を実現してまいります。具体的には、2030年前後までの長期的な成長のマイルストーンとして、2026 年度の事業利益を4,400億円以上、純利益を2,700億円以上と設定し、2030年度に向けては、さらなる持続的成長を目指してまいります。

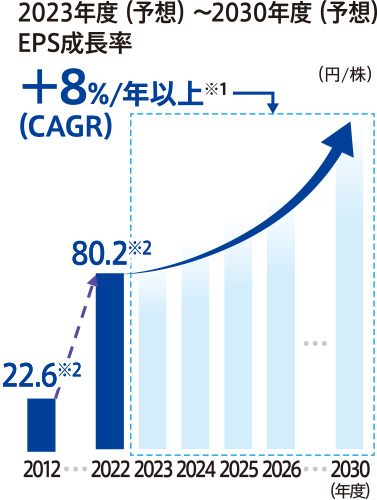

また、株主還元の原資である「純利益の成長」を表す指標としては、これまでと同様、「EPS成長率」を重要なKPIと位置付けています。本業によるオーガニックな利益成長とともに、機動的かつ継続的な自己株式の取得も加味しながら、「VISION 2025」時代の目標であった7%を超え、2023年度から2030年度までのEPS成長率「CAGR+8%/年以上」を目指していく所存です。

※1 2023年度(予想)~2030年度(予想)年平均成長率

※2 2024年4月1日に普通株式1株につき3株の株式分割を実施。分割後ベースに数値を調整。

2.効率性の改善

続いて「効率性」については、バランスシートコントロールの考え方に沿ってご説明します。

まず、BSの資産コントロールは、総資産の規模とともに資産ポートフォリオの強靭化を意識し、これまで以上に「資産回転の加速」と「付加価値の顕在化」によるROEの改善を目指します。従来の販売用不動産の売却だけでなく、固定資産、政策保有株式、純投資目的の株式なども含め、BSをトータルで捉えた資産入替を推進し、将来の成長投資などに振り向ける原資としていく予定です。

また、ROE改善のもう一つの施策として、当社普遍のビジネスモデルである「インカムゲイン・キャピタルゲイン・マネジメント」のサイクルをしっかりと回し、資産売却後のマネジメント業務の受託や他人資本を活用した開発事業の推進などにより、AUM拡大とマネジメント収益の拡大につなげてまいります。

次に、BSの負債・資本のコントロールの考え方ですが、当社グループの主要事業である不動産開発や街づくり型の事業は、長期間にわたりバランスシートを大きく活用することが特徴であるため、金融市場の長期的な変動や不測の事態に備えた財務の健全性の維持が大変重要です。したがって、ROE改善の意識だけでなく、有利子負債の規模および財務健全性の維持とのバランスを企図して、D/Eレシオを通じた適正な財務レバレッジのコントロールを推進してまいります。

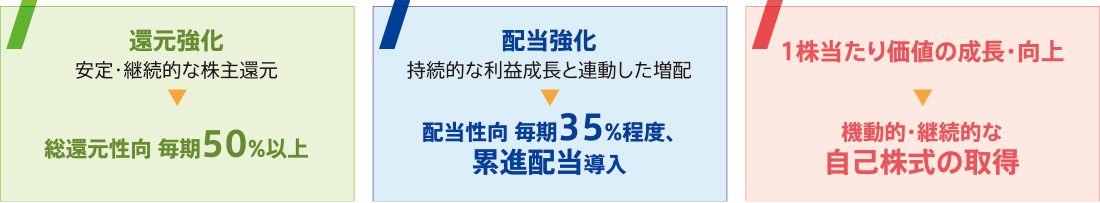

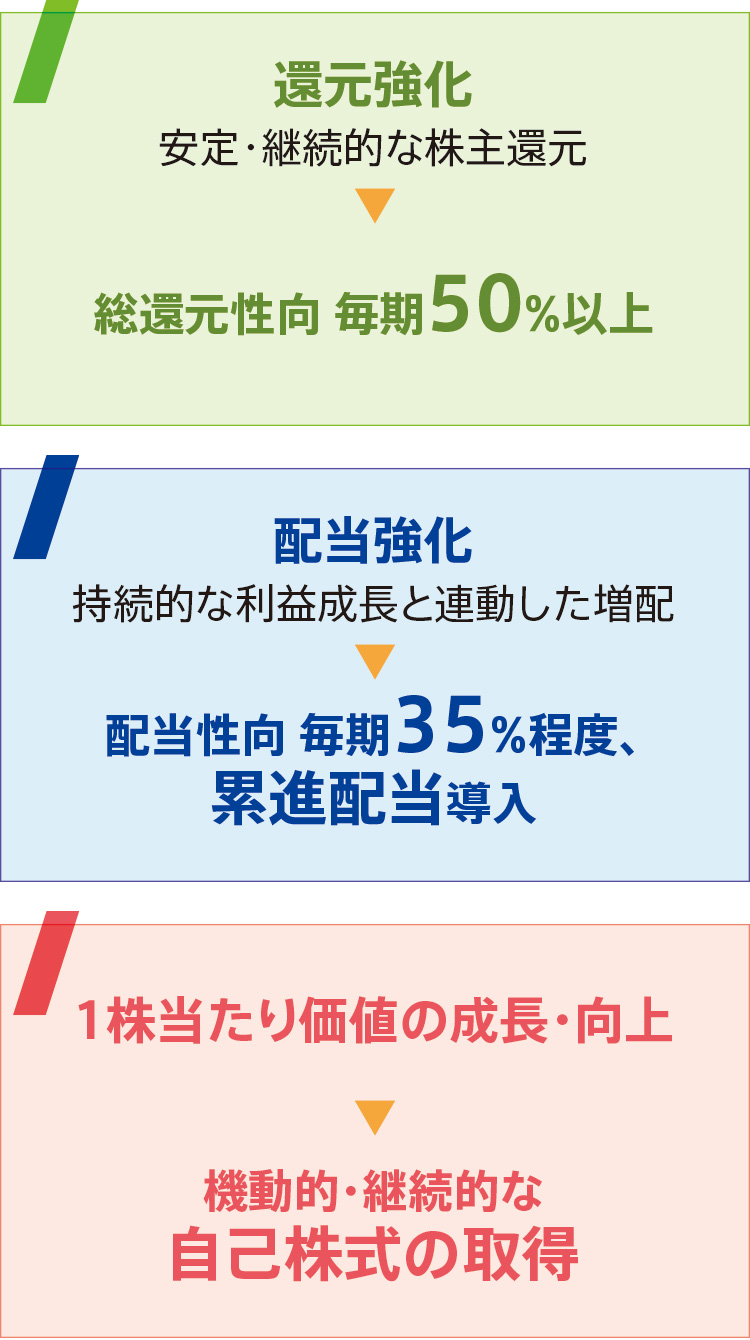

3.株主還元方針の強化

また、自社株買いにつきましては、今後3年間は機動的かつ継続的に実施してまいります。自己株式の取得は、株価水準等を総合的に勘案しながら、機動性をもって柔軟に行うとともに、「1株当たり価値の向上」を意識して継続的に実施していくことが、市場からの安心感や信頼感につながると考えています。したがって、配当と自社株買いを組み合わせた総還元性向のなかで、毎期の自社株買いの継続性を確保するとともに、総還元性向から配当性向を差し引いた自己株式の割合を15%「以上」と設定することで、従来よりも機動性を高めていくことを意識しています。また自社株買いは、EPS成長とROE改善にも作用する要素として捉えていくことが重要です。これからも「成長・効率・還元」三位一体での向上・改善・強化を目指し、より効果的なあり方を検討していきたいと思います。

最後に、事業戦略と財務戦略を支えるインフラ「人材」「DX」「ESG」の考え方をお伝えします。

1.人材について(D&Iの重要性)

(統合報告書2024 P.063参照)当社グループが、産業デベロッパーとしてさまざまな産業にイノベーションを起こしていくためには、不動産業だけでなく、あらゆる業界の知見やネットワークを総動員し、自ら道を切り拓いていく人材が求められます。また、世の中の価値観が多様化し、事業環境が激しく変化するなか、お客様のニーズや社会的な要請を的確に捉えていくためには、組織のなかに「多様性」を包摂することが不可欠です。

すなわち、当社グループの戦略を支える中核を為すものはD&Iであり、組織の意思決定層まで含め、多様な人材で構成されていることがこれからの必須条件となります。当社グループは、さまざまなバックグラウンドや価値観を有する多様な人材が、持てる力を最大限に発揮し、情報や意見を持ち寄り、化学反応を起こし、新たな付加価値を創造する企業集団を目指します。そして、その実現に向けて、「価値創造の源泉である『人材力』の底上げ」と、「イノベーションを加速させる人材・知見の積極的な獲得」にグループ全体で取り組み、多様な人材の活躍を支え、グループの力を結集させるOne Team型組織をさらに深化させていきたいと考えています。

2.DXについて(DXビジネス人材の育成)

(統合報告書2024 P.071参照)デジタルシフトによる⾏動変容や生成AIなどの発展は、世界を⼀変させるインパクトをもって、加速度的な進化を遂げています。これは、DXを契機として、産業を問わずあらゆる分野で従来の価値観が劇的に変化する可能性を示唆しており、不動産業を取り巻く環境も、今まで以上に暮らし方や働き方の多様化が進むことが予想されます。

当社グループは、リアルとデジタルを組み合わせたビジネスモデルの確立とイノベーションの推進に向けたDXの深化にむけて、AIやデジタル武装に向けた基盤の整備だけでなく、この不動産DXの分野においても人材の多様性を追求してまいります。ここで大事なことは、単にDX・デジタル分野の専門人材の獲得にとどまらず、採用した「DXエキスパート人材」が、当社グループにおける従来の「ビジネス人材」と積極的に交流することで、DXだけでなく当社ビジネスへの理解度も高い「DXビジネス人材」として成長していくことです。

DXと事業の両面を併せ持つDXビジネス人材の育成を通じて、当社グループの新たな未来の競争力につなげてまいります。

3.ESGについて(サステナビリティ経営の時代)

(統合報告書2024 P.075参照)これまでは、企業価値を測る指標といえば、定量的な財務指標が中心でした。しかし、これからは、財務・非財務の両面から企業価値を高めていこうとする「サステナビリティ経営」の推進力が問われる時代となります。特に、グローバル規模で進行する気候変動の波は、国境など飛び越えて、一つの地球の上で起こっている事象であり、この課題解決のためには、持続可能な社会の実現にむけて、サプライチェーン全体が“自分事の連鎖”としてつながっていく必要があります。

2021年、当社グループは社会基盤の構築・発展を担う社会的責務として「脱炭素社会実現に向けたグループ行動計画」を策定しましたが、引き続きこの計画の確実な実行と達成を目指します。また、当社グループは、北海道に約5,000haの森林を保有しており、生物多様性に配慮した天然林の保護などを含む持続可能な林業にも取り組んでいますが、2023年に制定した「三井不動産グループ生物多様性方針」に基づき、これからもネイチャーポジティブの実現を志向してまいります。

コーポレート・ガバナンスにおいては、このたび「& INNOVATION 2030」を実現するために必要な取締役会の体制について検討を重ね、企業経営に関する見識とともにファイナンスや資本市場に関する幅広い見識を併せ持った社外取締役を1名増員し、社外取締役比率の向上を図りました。取締役会の多様性は重要な要素であり、引き続き、経営の健全性・透明性・効率性の向上を意識してまいります。